Par Heïdi Riedweg, étudiante ESTA Belfort

Mots-clés: #Mode de vie, #Habitudes de vie, #Réchauffement climatique, #COVID-19

Alors que tous les scientifiques du monde tirent la sonnette d’alarme concernant la cause environnementale, la plupart de la population ne change pas ses habitudes de vie et de consommation. Pouvons-nous, en changeant de manière drastique nos habitudes de vie, nous assurer un avenir meilleur et préserver la planète ?

Réchauffement climatique mondial de 1,5°C, épuisement des énergies fossiles, disparition des espèces, catastrophes naturelles à répétition, pollution de l’air, de l’eau et des sols, autant d’informations étant connues de tous et qui devraient nous faire réagir. Pourtant, la majorité d’entre-nous ne change pas. Pourquoi ? Parce que l’on ne sait pas quoi changer dans nos habitudes de vie ? Parce que l’on a peur de modifier nos habitudes et nos routines réconfortantes ? Ou tout simplement par fatalité ?

La conférence de Bioneers de Paul Hawken (2015) nous donne un élément de réponse :

“We catastrophize the future […]. Every like 80 articles that come out about climate change, 78 or 79 are about we’re screwed what’s doing wrong and one of them or two can be about opportunity. […] This way we’re communicating doesn’t really work because fear produces passivity, numbness and turns people off.”

Que nous pouvons traduire par :

« Nous catastrophons l’avenir […]. Sur 80 articles qui sortent sur le changement climatique, 78 ou 79 parlent de ce qui ne va pas et seulement un ou deux peuvent parler d’opportunité. […] Cette façon de communiquer ne fonctionne pas vraiment parce que la peur produit la passivité, l’engourdissement, et éteint les gens. »

Ainsi, Paul Hawken, environnementaliste, entrepreneur, journaliste et auteur nous pousse au positivisme et à l’optimisme tout en nous poussant à voir une opportunité concernant le changement climatique et les changements de mode de vie qui en découlent. Nous reviendrons plus tard sur cette question d’opportunité.

Comme Paul Hawken et Phillipe Gabilliet tentent de nous l’expliquer, il faudrait donc être optimiste et voir « le verre à moitié plein » pour faire changer les choses. Ainsi il est important de prendre en compte qu’il est possible et même simple de changer ses habitudes de vie.

Récemment, le mouvement On Est Prêt créer en 2018 par Magali Payen a envahi les réseaux sociaux. Son objectif est tout d’abord de produire et diffuser massivement des récits inspirants pour transformer la société tout en mobilisant les citoyens. Ce mouvement travaille en étroite collaboration avec plus de 400 personnalités connues et reconnues tels que des créateurs web, chanteurs, acteurs, de nombreux experts, ONGs, journalistes et leaders d’opinion. On Est Prêt propose ainsi un large nombre d’actions et de changements que nous pouvons appliquer dans nos habitudes de vie.

Mais quelles sont les habitudes de vie que nous devons changer ?

Nous allons donc voir ici quels sont les différents aspects que nous devons changer.

On peut trier ces habitudes de vie en différentes catégories, telles que :

- L’alimentation : en consommant des fruits et légumes de saison, en consommant local et bio, en consommant moins de viandes, d’œufs et de produits laitiers et en consommant des produits qui n’ont pas causé de déforestation, en mettant en place un compost.

- L’énergie : en réduisant sa consommation d’énergie et en choisissant un fournisseur d’électricité verte.

- La mode et la cosmétique : privilégier des vêtements étiques et fabriqués en France ou acheter de la seconde main et privilégier les cosmétiques bio et naturels.

- Les technologies : privilégier les appareils écoresponsables et étiques ainsi qu’éviter la pollution numérique (engendrée par la production d’un appareil et par le fonctionnement d’internet).

- Le transport : privilégier la marche à pied, le vélo, le covoiturage ou les transports en commun.

- Le Zéro déchet : diminuer le nombre de déchets et les emballages inutiles en achetant en vrac, utiliser des sacs réutilisables, éviter les plateaux-repas, remplacer les récipients plastiques par du verre ou de l’acier inoxydable, boire l’eau du robinet, privilégier des produits en bois ou en caoutchouc naturel, utiliser des produits réutilisables (rasoirs, cotons, bouteilles, protections hygiéniques, etc.)

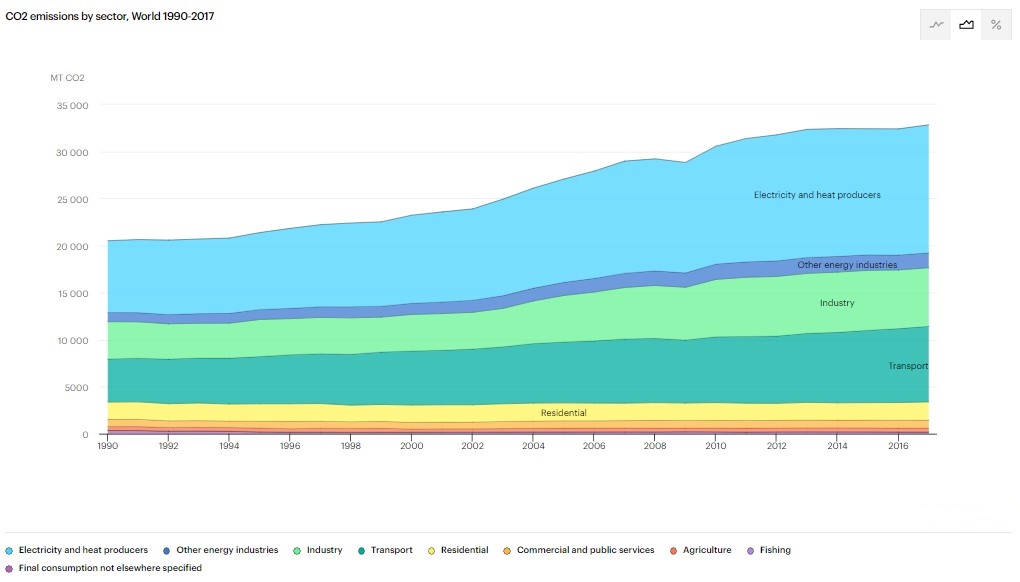

Comme le montre le graphique de l’IEA (2019) ci-dessous, toutes ces catégories font référence à des secteurs ayant de fortes émissions de CO2 :

Outre le fait que nos actions permettraient de préserver l’environnement, l’étude effectuée par ADEME (2017), présentant comment bien vivre en « zéro déchet », effectue un lien entre nos actions environnementales et le bien-être :

Finalement, que ce soit le point de départ ou un maillon de la chaîne, le « zéro déchet » en tant que mode de vie est associé au fait de se rendre acteur de sa consommation, de se poser la question de ses besoins, de les recentrer sur des choses moins matérielles, plus durables, et finalement d’apprendre à être heureux de ce que l’on est et ne plus faire dépendre son bonheur de ce que l’on a.

De plus, comme l’a présenté Kasser (2002) cité dans dans ADEME, IKEA et l’Institut de liaisons et d’études d’industries de consommation – Prodimarques (2016, p.15), « la culture consumériste nous bombarde de messages affirmant que le matérialisme et la consommation vont nous rendre heureux. Même si les recherches montrent que c’est totalement faux ».

Ainsi, on peut conclure que l’optimisme est la clef pour impliquer la population mondiale dans cette modification de nos habitudes de consommation et favoriserait en outre une sensation de bien-être.

Or notre environnement ne nécessite pas seulement un changement individuel mais aussi des mesures mises en place par les Etats et les entreprises.

Mais quelles sont les mesures qui doivent être mises en place par les états et entreprises ?

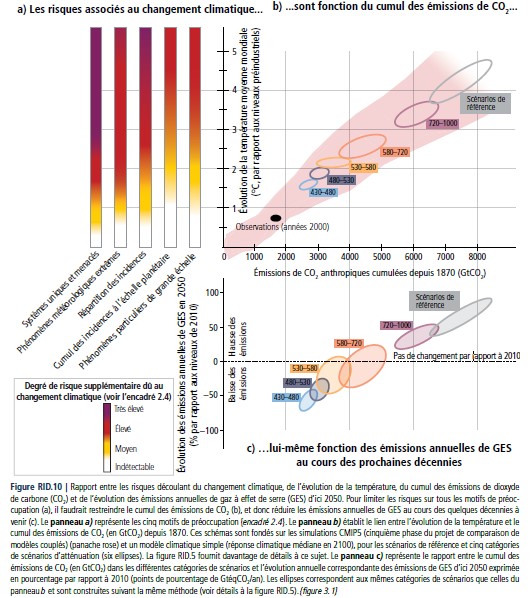

En prenant le rapport du GIEC*1 les mesures à prendre correspondent à des actions d’atténuation*2 et d’adaptation*3. Toujours d’après le GIEC (2014 a., p.17), ce sont des « stratégies complémentaires qui permettent de réduire et de maîtriser les risques liés aux changements climatiques ». Mais concrètement, quelles sont ces mesures ?

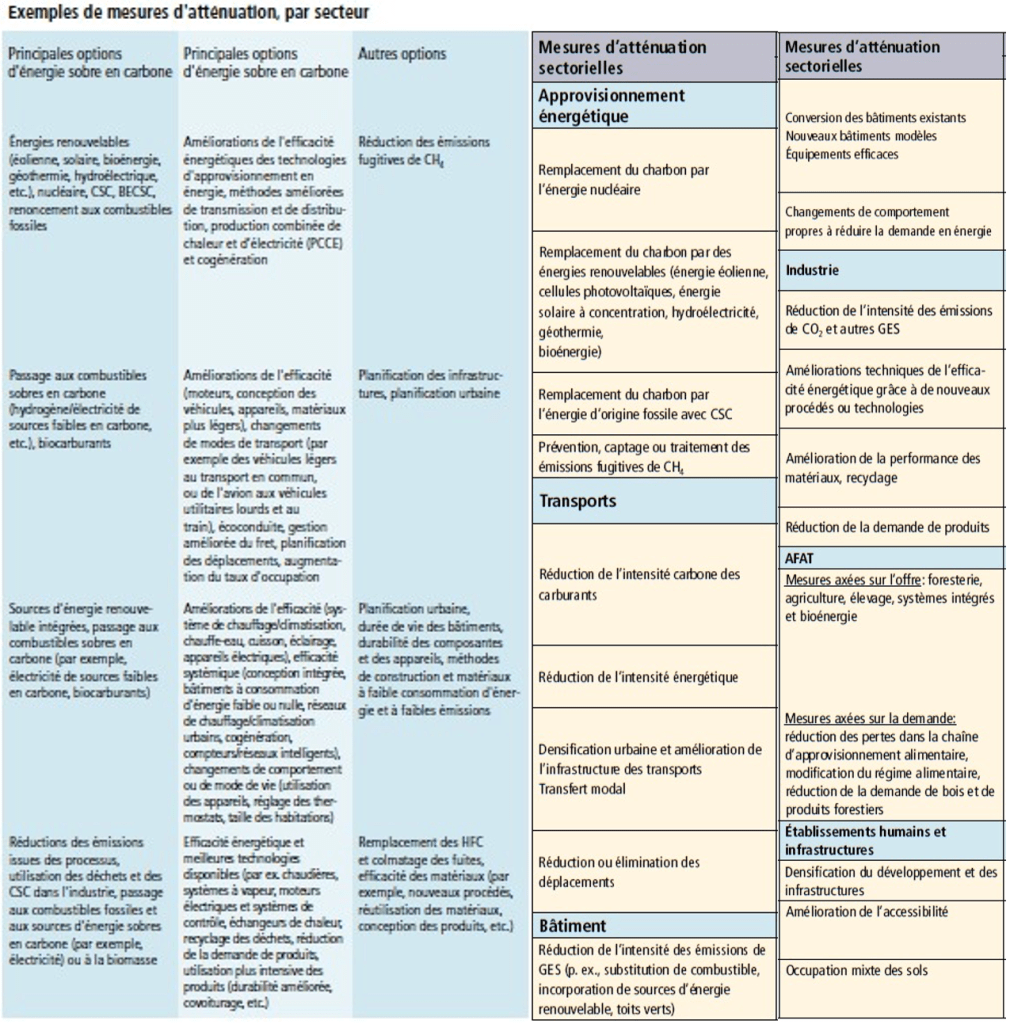

Tout d’abord comme mesure d’atténuation nous avons les actions présentées ci-dessous venant toujours du GIEC (2014 b., p. 112, 114, 115) :

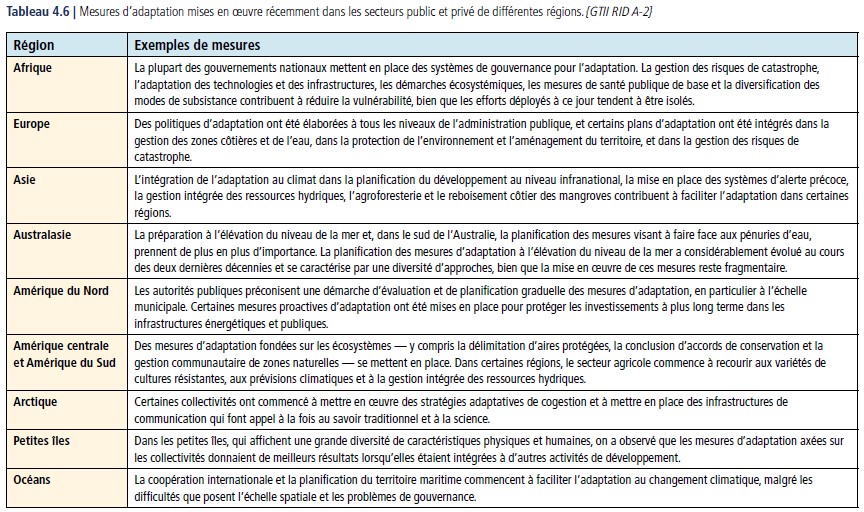

Ensuite comme mesure d’adaptation, le GIEC (2014 c., p. 118) présente les actions suivantes :

« Les options d’adaptation adoptées à ce jour continuent de mettre l’accent sur les ajustements graduels et sur les avantages connexes, mais commencent à accorder plus d’importance à la souplesse et à l’apprentissage. »

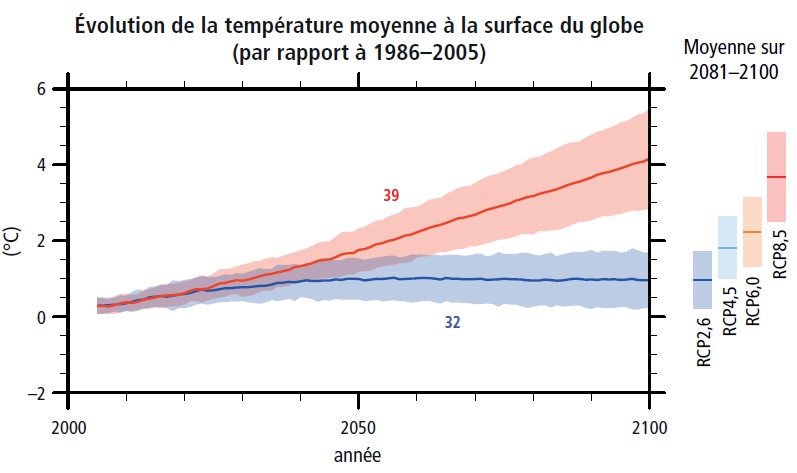

Ainsi le GIEC demande aux Etats du monde entier d’effectuer des mesures d’atténuation et d’adaptation dans un but simple : limiter les effets néfastes du changement climatique. En effet, le GIEC de 2014 nous montre que l’objectif mondial, afin de limiter les dommages liés aux changements climatiques, serait d’avoir une augmentation globale de la température de +1,5°C ou de +2°C en 2100. Comme le montre le GIEC (2014 d., p.19), « Selon la plupart des scénarios excluant tout nouvel effort d’atténuation, il est plus probable qu’improbable que le réchauffement dépassera de plus de 4 °C les niveaux préindustriels d’ici 2100. » et peut être illustrée par son graphique (GIEC 2014 e., p.11) :

« Les séries chronologiques des projections et une mesure de l’incertitude (parties ombrées) sont présentées pour les scénarios RCP2,6 (en bleu) et RCP8,5 (en rouge). Les moyennes et incertitudes associées sur la période 2081-2100 sont fournies pour tous les scénarios RCP sous forme de bandes verticales de couleur à la droite des deux panneaux. » (GIEC 2014 f., p.11)

RCP : profils représentatifs d’évolution de concentration

« Les RCP comprennent un scénario strict d’atténuation (RCP2,6), deux scénarios intermédiaires (RCP4,5 et RCP6,0) et un scénario d’émissions très élevées de GES (RCP8,5). » (GIEC 2014 g., p.8)

GES : concentration des gaz à effet de serre

Comme présenté plus tôt avec la conférence de Paul Hawken, nous devons nous focaliser sur les opportunités que le changement climatique nous offre. Si nous nous intéressons à l’étymologie du mot « crise » nous avons tout d’abord comme première définition « changement rapide, généralement décisif, en bien ou en mal, survenant dans l’état d’un malade » (Dictionnaire HACHETTE 2006, p.403). Mais ce mot vient aussi du grec « krisis » voulant dire « décision » dans le sens d’un moment clé où « tout doit se décider ». En outre, en chinois le mot « crise » se nomme « wei ji », il contient donc deux idéogrammes. Le premier « wei » signifiant « danger » et le second « ji » signifiant « opportunité ».

Etant actuellement en pleine crise sanitaire et économique suite à la pandémie du COVID-19, il serait donc lucratif de voir comment cet évènement d’actualité peut être une opportunité pour la population mondiale.

Que nous apprend la pandémie du COVID-19 ?

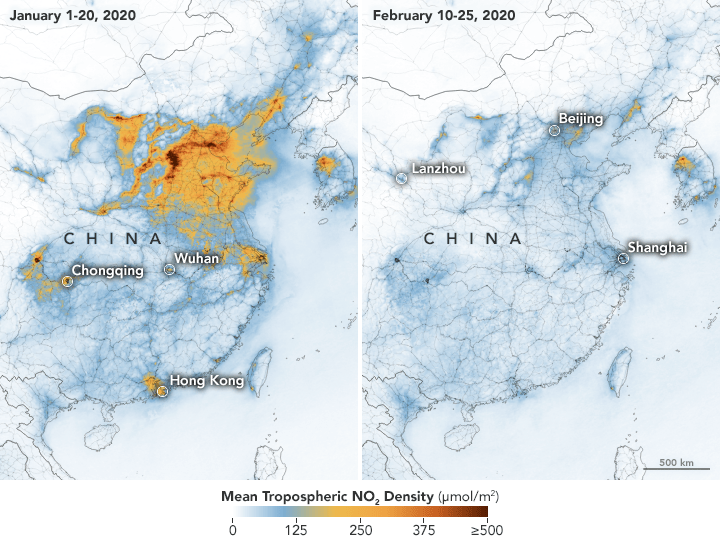

Comme beaucoup de média nous le présente depuis quelques mois, la pandémie actuelle du COVID-19 a permis de montrer des chutes considérables de dioxyde d’azote (NO2). L’Association Nationale pour la Prévention et l’Amélioration de la Qualité de l’Air (2006 ?) nous le définit ainsi :

Le dioxyde d’azote (NO2) se forme dans l’atmosphère à partir du monoxyde d’azote (NO) qui se dégage essentiellement lors de la combustion de combustibles fossiles, dans la circulation routière par exemple. Le dioxyde d’azote se transforme dans l’atmosphère en acide nitrique, qui retombe au sol et sur la végétation. Cet acide contribue, en association avec d’autres polluants, à l’acidification des milieux naturels.

L’OMS (2006, p.17) ajoute que « des études expérimentales réalisées chez l’homme et chez l’animal indiquent que le NO2 […] est un gaz toxique qui a des effets importants sur la santé ».

Venant de la NASA (2020) (National Aeronautics and Space Administration), nous avons tout d’abord des images satellites des diminutions de ce gaz en Chine :

Ensuite nous avons l’ESA (2020) (European Space Agency) qui présente des images satellites des diminutions de NO2 dans l’air en Europe :

Ces diminutions de la pollution dans les grandes villes à travers le globe s’expliquent notamment par la mise en place de mesures drastiques telles que le confinement, ce qui fait chuter le nombre de déplacement et par la même occasion le taux de NO2 émit par les transports. De plus, ces actions ont été décidées au niveau mondial et de manière très rapide ce qui a permis de voir facilement et rapidement les effets de ces décisions.

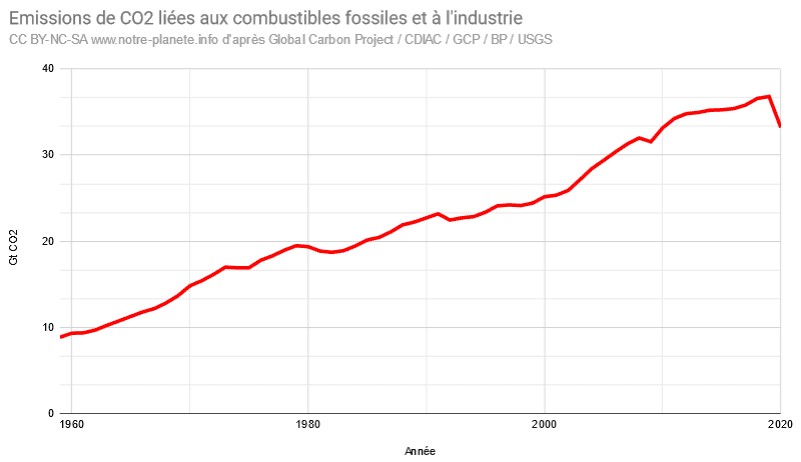

En outre, nous avons le site Global Carbon Project (2020), cité dans notre-planete.info (2020), qui illustre les diminutions de dioxyde de carbone (CO2) :

Le CO2 (dioxyde de carbone) représente près des 2/3 des émissions mondiales de gaz à effet de serre induites par les activités humaines et a la particularité de rester présent longtemps dans l’atmosphère. C’est pourquoi on mesure usuellement l’effet des autres gaz à effet de serre en équivalent CO2. (Ministère de la transition écologique et solidaire, 2019, p.1)

La pandémie du COVID-19 nous montre donc que des mesures rapides et mondiales peuvent être prises par les états. On en conclut que des actions drastiques peuvent être prises à travers le globe afin de lutter contre le réchauffement climatique.

Or comme Citepa (2020) l’explique, « il existe la possibilité d’un effet rebond, c’est-à-dire après une baisse temporaire due à la crise sanitaire mondiale, il y aura une hausse encore plus forte des émissions de GES en sortie de crise ».

Le site illustre ceci par le graphique ci-dessous présentant l’effet rebond constaté à la suite de la crise économique de 2009 IEA (2020) cité dans Citepa (2020) :

C’est pour cela que nous pouvons dire que cette crise est donc une opportunité pour nous de tout remettre en cause, de changer nos manières de consommer, d’agir en politique, de changer notre système économique. Comme le dit si bien Bruno Latour (2020, p.2) « la dernière des choses à faire serait de reprendre à l’identique tout ce que nous faisions avant ». Ainsi le sociologue, anthropologue et philosophe des sciences nous invite à faire le tri des activités que nous ne voulons plus reprendre après le confinement, et celles que nous voudrions voir reprendre comme avant et en mieux. Pour cela Latour (2020, p.5) propose de se poser 6 questions :

Question 1 : Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu’elles ne reprennent pas ?

Question 2 : Décrivez a) pourquoi cette activité vous apparaît nuisible/ superflue/ dangereuse/ incohérente ; b) en quoi sa disparition/ mise en veilleuse/ substitution rendrait d’autres activités que vous favorisez plus facile/ plus cohérente ?

Question 3 : Quelles mesures préconisez-vous pour que les ouvriers/ employés/ agents/ entrepreneurs qui ne pourront plus continuer dans les activités que vous supprimez se voient faciliter la transition vers d’autres activités ?

Question 4 : Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu’elles se développent/ reprennent ou celles qui devraient être inventées en remplacement ?

Question 5 : Décrivez a) pourquoi cette activité vous apparaît positive ; b) comment elle rend plus faciles/ harmonieuses/ cohérentes d’autres activités que vous favorisez ; et c) permettent de lutter contre celles que vous jugez défavorables ?

Question 6 : Quelles mesures préconisez-vous pour aider les ouvriers/ employés/ agents/ entrepreneurs à acquérir les capacités/ moyens/ revenus/ instruments permettant la reprise/ le développement/ la création de cette activité ?

Si toutes ces actions étaient faites, que se passerait-il ?

Nous avons ici passé en revue les changements de mode de vie et de consommation individuel ainsi que les actions que peuvent mener les états dans le cadre d’actions environnementales. Or si tout cela était mis en place, nous serait-il possible de nous assurer un avenir meilleur ?

Tout d’abord le GIEC (2014 h., p. 30), nous expose que :

Le comportement, le mode de vie et la culture influent considérablement sur la consommation d’énergie et donc sur les émissions associées, leur potentiel d’atténuation étant élevé dans certains secteurs, en particulier lorsque celui-ci vient en complément d’évolutions technologiques et structurelles. Il est possible de réduire considérablement les émissions en faisant évoluer les habitudes de consommation, en adoptant des mesures d’économie d’énergie ou en modifiant le régime alimentaire et en diminuant le gaspillage alimentaire.

De plus, la pandémie actuelle nous a montré que des mesures drastiques et mondiales pouvaient diminuer considérablement les émissions de gaz, que ce soit les gaz à effet de serre ou les gaz polluants. Or le GIEC (2014 i., p.86) nous montre que les risques associés au changement climatique sont reliés aux émissions de CO2.

En conclusion, de gros changements permettraient d’arriver aux objectifs d’une augmentation de la température globale en 2100 de +1,5°C ou de +2°C. C’est donc le moment de se décider d’effectuer des changements de sa consommation et de ses habitudes de vie et de saisir cette opportunité qui s’offre à nous de changer le système.

GIEC*1 : Groupe d’experts Intergouvernementale sur l’Evolution du Climat ou en anglais appelé IPCC pour Intergovernmental Panel on Climate Change.

Adaptation*2 : Démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences. Pour les systèmes humains, il s’agit d’atténuer les effets préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques. Pour les systèmes naturels, l’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au climat attendu ainsi qu’à ses conséquences.

Atténuation*3 : Intervention humaine visant à réduire les sources ou à renforcer les puits de gaz à effet de serre (GES). Dans le présent rapport, on évalue aussi les interventions humaines qui visent à réduire les sources d’autres substances et qui peuvent contribuer directement ou indirectement à limiter le changement climatique, par exemple celles qui réduisent les émissions de matières particulaires pouvant directement influer sur le bilan radiatif (ex.: le carbone suie) ou les mesures prises pour lutter contre les émissions de monoxyde de carbone, d’oxydes d’azote, de composés organiques volatils et d’autres polluants pouvant modifier la concentration de l’ozone troposphérique qui a un effet indirect sur le climat.

Références

ADEME, (2017). Bien vivre Zéro-déchet. [en ligne]. Angers (France). [Consulté le 17 Avril 2020]. Disponible à l’adresse suivante : https://www.ademe.fr/bien-vivre-zero-dechet

Association Nationale pour la Prévention et l’Amélioration de la Qualité de l’Air, (2006). Dioxyde d’azote (NO2) [en ligne]. Association Nationale pour la Prévention et l’Amélioration de la Qualité de l’Air. [Consulté le 25 Avril 2020]. Disponible à l’adresse suivante : https://www.respire-asso.org/dioxyde-dazote-no2/

Bioneers, (2015). Paul Hawken – Project Drawdown | Bioneers [en ligne]. YouTube. [Consulté le 16 Avril 2020]. Disponible à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=_EfBGjHuy9g

Citepa, (2020). Emissions de gaz à effet de serre et COVID-19. [en ligne]. Citepa. [Consulté le 25 Avril 2020] Disponible à l’adresse suivante : https://www.citepa.org/fr/2020_04_a03/

Dictionnaire HACHETTE, (©2006). Dictionnaire HACHETTE. Edition 2006. Paris (France) : Hachette.

ESA, (2020). Nitrogen dioxide concentrations over Europe [en ligne]. ESA. [Consulté le 24 Avril 2020] Disponible à l’adresse suivante : https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2020/04/Nitrogen_dioxide_concentrations_over_Europe#.Xp2a_4hBWCA.link

Gabilliet, P., (©2010). Eloge de l’optimisme : Quand les enthousiastes font bouger le monde. Mesnil-sur-l’Estrée (France) : Saint-Simon.

GIEC, (2014). Changements climatiques 2014 : Rapport de synthèse. [en ligne]. Contribution des Groupes de travail I, II et III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Sous la direction de l’équipe de rédaction principale, R.K. Pachauri et L.A. Meyer]. GIEC, Genève, Suisse. [Consulté le 19 Avril 2020]. Disponible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf

Global Carbon Project cité dans notre-planete.info, (2020). Coronavirus COVID-19 : quel impact sur les émissions de CO2 et le changement climatique ? [en ligne]. ESA. [Consulté le 24 Avril 2020] Disponible à l’adresse suivante : https://www.notre-planete.info/actualites/4665-coronavirus-COVID-19-CO2-changement-climatique

IEA, (2019). CO2 emissions by sector, World 1990-2017. [Graphique]. [Consulté le 17 Avril 2020]. Disponible à partir de : https://www.iea.org/data-and-statistics?country=WORLD&fuel=CO2%20emissions&indicator=CO2%20emissions%20by%20sector

IEA, (2020). cité dans Citepa, (2020). Emissions de gaz à effet de serre et COVID-19. [en ligne]. Citepa. [Consulté le 25 Avril 2020] Disponible à l’adresse suivante : https://www.citepa.org/fr/2020_04_a03/

Kasser, T., (2002). The high price of materialism. MIT Press. Cité dans ADEME, IKEA et l’Institut de liaisons et d’études d’industries de consommation – Prodimarques, (2016). La Vie happy : Changer les comportements pour changer le monde [en ligne]. [Consulté le 18 Avril 2020]. Disponible à l’adresse suivante : https://www.ademe.fr/vie-happy

Latour B., (2020). Imaginer les gestes-barrières contre le retour à la production d’avant-crise. [en ligne]. Bruno Latour. [Consulté le 25 Avril 2020] Disponible à l’adresse suivante : http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/downloads/P-202-AOC-03-20.pdf

Ministère de la transition écologique et solidaire, (2019). Un phénomène complexe en marche. [en ligne]. Ministère de la transition écologique et solidaire. [Consulté le 25 Avril 2020] Disponible à l’adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/ONERC_Panneaux_expo_CCC_MAJ-2019_800x1100_DEFweb.pdf

NASA, (2020). Airborne Nitrogen Dioxide Plummets Over China [en ligne]. NASA Earth Observatory. [Consulté le 24 Avril 2020] Disponible à l’adresse suivante : https://earthobservatory.nasa.gov/images/146362/airborne-nitrogen-dioxide-plummets-over-china

OMS, (© 2006). Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air : particules, ozone, dioxyde d’azote et dioxyde de soufre. [en ligne]. Genève (Suisse). [Consulté le 24 Avril 2020]. Disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications/list/who_sde_phe_oeh_06_02/fr/